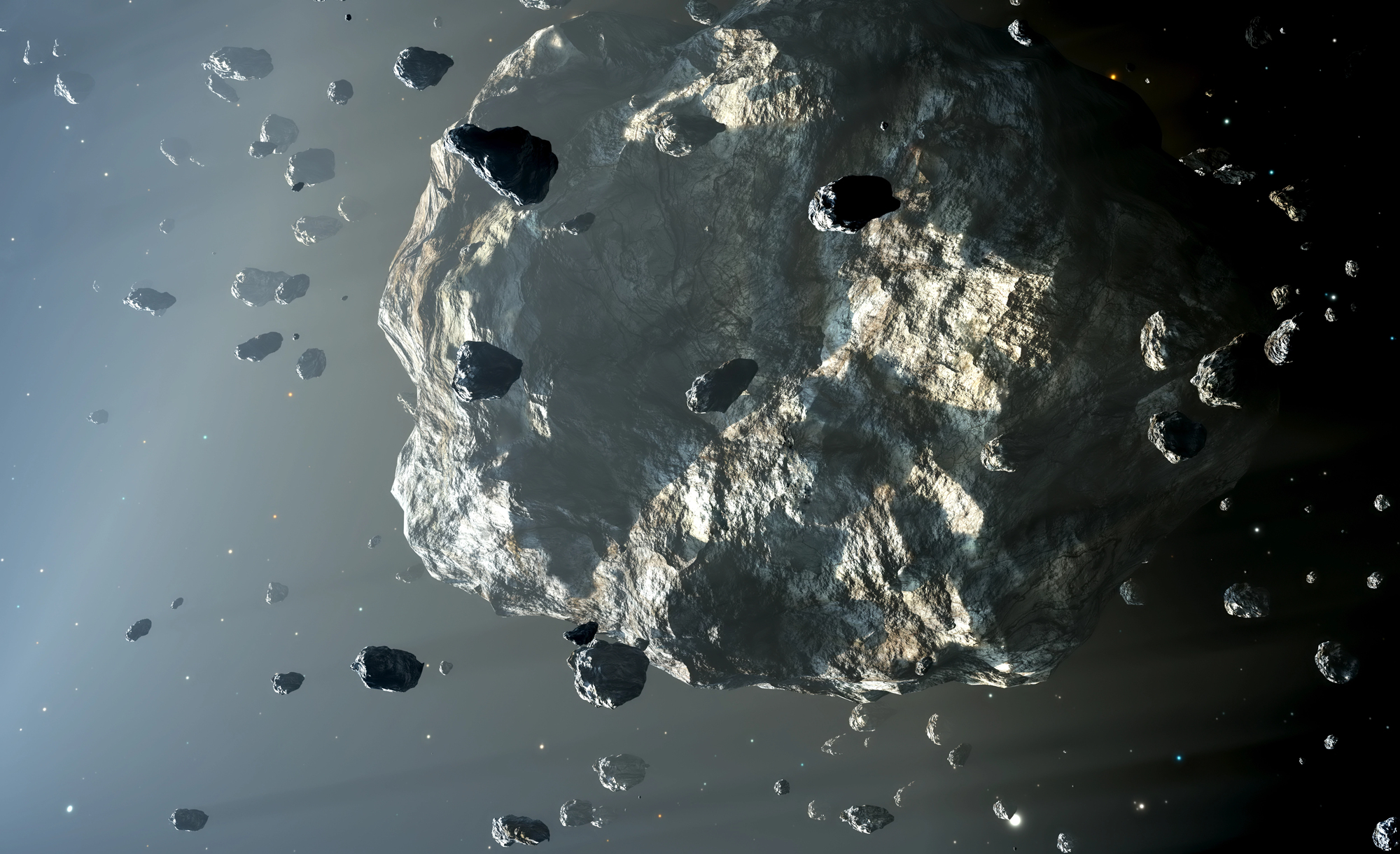

Пояс астероидов Солнечной системы уменьшается: исследование объясняет "бомбардировку" метеоритами

Астрономы из Республиканского университета в Уругвае выяснили, что пояс астероидов на орбите между Марсом и Юпитером постепенно исчезает. Этот пояс представляет масштабное скопление каменистых космических тел , которые когда-то должны были образовать планету, однако этого так и не произошло. Во время формирования Солнечной системы 4,6 млрд лет назад гравитация Юпитера помешала формированию планеты и сделала…