Результаты недавнего исследования специалиста в области нейробиологии Питера Копполы из Кембриджского университета ставят под сомнение научные взгляды на человеческое сознание .

В рамках исследования Коппола провел обзор научных материалов о человеческом мозге, собранных за последние 100 лет. Целью ученого было построение иерархической структуры человеческого мозга для определения наиболее важных для сознания областей .

Исследователь анализировал многочисленные работы по нейробиологии, включая экстремальные хирургические исследования на кошках и обезьянах и влияние электрических импульсов и магнитной стимуляции на мозг. По словам Копполы, полученные результаты представляют совокупность доказательств, бросающих вызов популярным теориям о сознании.

Сознание обычно проявляется как непосредственное осознание чувств, эмоций и переживаний. Поскольку мы воспринимаем сознание с точки зрения комфорта собственного ума, это так называемый субъективный феномен . Из-за этого сознание как концепцию крайне трудно изучать, что приводит к чрезвычайно шаткому пониманию этого феномена.

Коппола отмечает, что теории о сознании условно можно разделить на 4 конкурирующие школы. Каждая из них обычно сходится во мнении, что по крайней мере какая-то часть неокортекса — внешнего слоя мозга, покрытого складками, необходима для функционирования сознания.

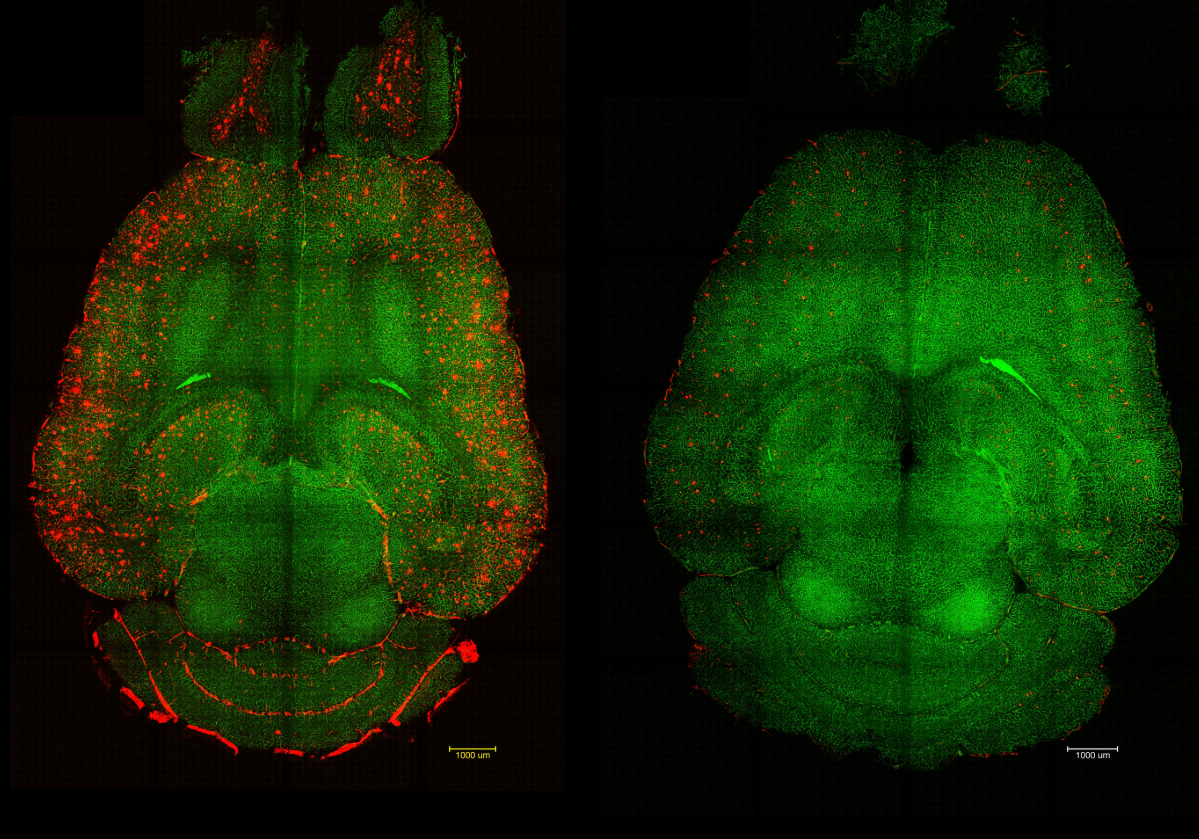

Исследователь решил проверить это утверждение. В собственном исследовании Коппола разделил человеческий мозг на 3 области: кору, подкорку и мозжечок. Он хотел выявить изменения в одном или в нескольких из этих отделов и изучить их влияние на сознание. Нейробиолог нашел доказательства того, что неокортекс не играет столь важной роли в функционировании сознания, как считается.

«Люди, которые родились без мозжечка или передней части коры головного мозга, могут сохранять сознание и жить вполне нормальной жизнью. Однако повреждение мозжечка в более позднем возрасте может спровоцировать галлюцинации или полностью изменить эмоции», — подчеркивает Питер Коппола.

Некоторые случаи, когда дети рождаются с отсутствующей частью неокортекса, не поддаются простому объяснению. По словам Копполы, согласно медицинским учебникам, такие люди должны постоянно находиться в вегетативном состоянии.

Однако недавние исследования указывают, что эти пациенты на самом деле находятся в сознании и демонстрируют много типичных для детей с полностью сформированным неокортексом признаков поведения. Аналогичные результаты наблюдались у взрослых животных.

Коппола подчеркивает, что существует несколько возможных объяснений этого явления: либо неокортекс, относительно новая часть нашей анатомии в ходе эволюции, не нужен для базового сознания, либо если человек рождается с неполноценной корой, два других региона мозга учатся компенсировать ее.

«Это означает, что нам, возможно, придется пересмотреть наши теории сознания. В свою очередь это может повлиять на уход за пациентами, а также на наше отношение к правам животных. На самом деле сознание может быть более распространенным, чем мы думали», — отметил исследователь.

Источники: The Conversation ; Futurism

https://itc.ua/news/gde-skryvaetsya-soznanye-yssledovanye-mozga-nashlo-neozhydannyj-otvet/