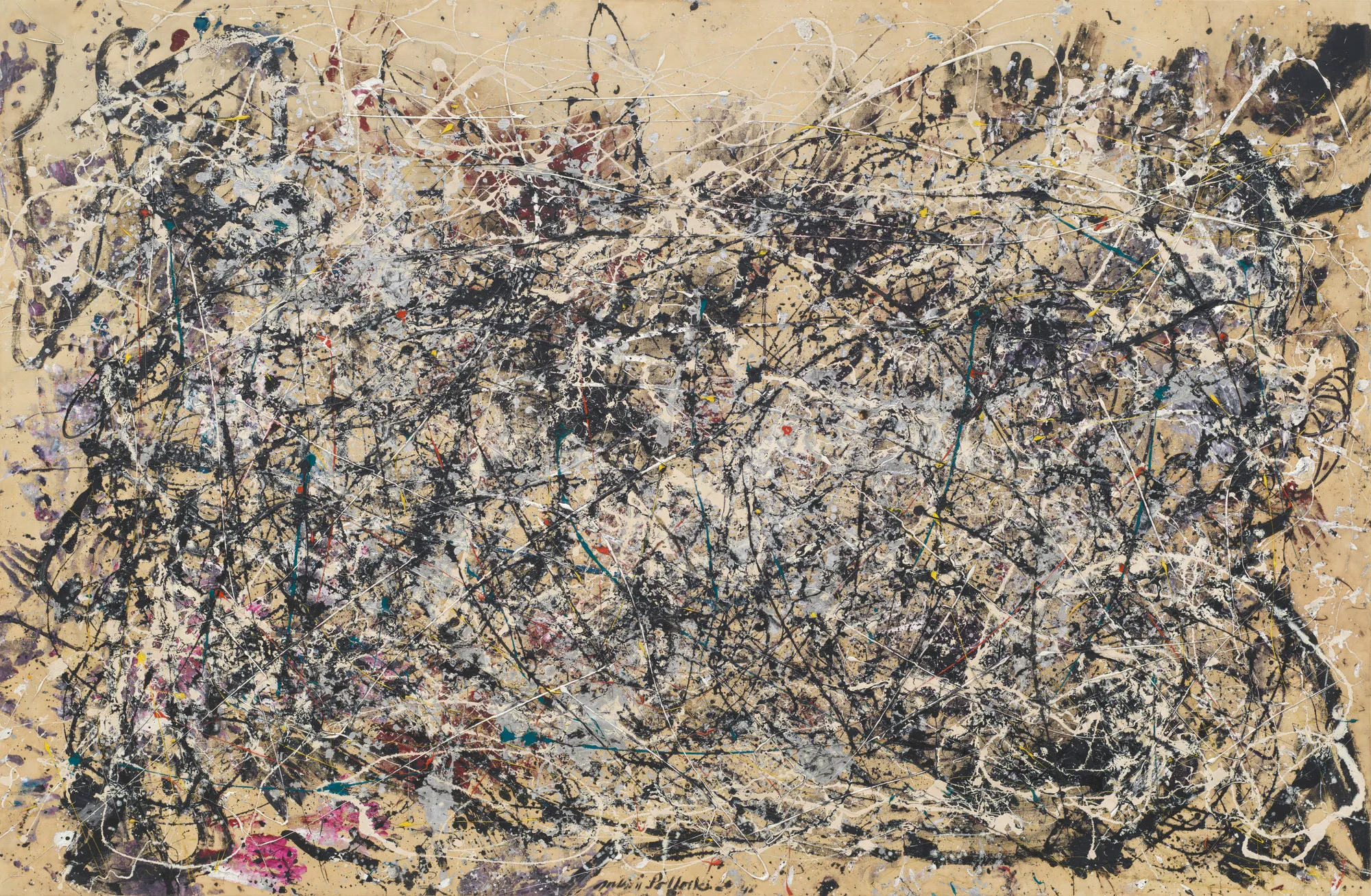

Картины Джексона Поллока токсичны: ученые разгадали 77-летнюю тайну синего пигмента

Группа американских ученых из Стэнфорда раскрыла наконец 77-летнюю загадку необычного насыщенного бирюзового оттенка на одной из самых известных картин художника-абстракциониста Джексона Поллока под названием «Number 1A». Исследователи под руководством химика Александра Хейера установили, что свет, который поглощается и излучается синей краской , соответствует свету пигмента, который несколько десятилетий назад был запрещен из-за токсичности. Картина «Number…